Confrontations Europe republie ci-dessous la note de Christophe Béguinet, notre Conseiller Energie et d’Emmanuelle Ledoux, Directrice Générale de l’Institut National de l’Economie Circulaire, initialement publiée en mai 2023, dans une version mise à jour par Emmanuelle Ledoux et Jérôme Quéré, Délégué général de Confrontations Europe. Le contexte international et la montée des questions de souveraineté, de sécurité d’approvisionnement, nous semblent justifier pleinement de se réinterroger sur la contribution des gaz verts à la souveraineté énergétique de l’Europe et à la bascule vers une économie plus circulaire.

« La bioénergie représente 60 % des énergies renouvelables dans l’UE. Si cette source d’énergie est stable et disponible au niveau national, il est essentiel d’assurer une gestion et un approvisionnement durables. Les estimations actuelles font état d’une augmentation modérée mais constante de l’utilisation de la biomasse jusqu’en 2030. La priorité donnée à l’utilisation des déchets de biomasse non recyclables et des résidus agricoles et forestiers garantira une production d’énergie durable qui pourra contribuer aux objectifs de REPowerEU. »

Communication de la Commission européenne, 2022 (1)

« La sécurité de l’approvisionnement en gaz s’est améliorée depuis l’année dernière grâce à la mise en œuvre réussie de mesures supplémentaires par l’UE et ses États membres dans tous les domaines essentiels de la politique énergétique. La Russie ayant décidé de se servir de l’énergie comme d’une arme politique et économique, l’UE a agi[…] pour réduire sa dépendance […] tout en continuant d’apporter des solutions à la crise climatique, en intensifiant ses efforts en vue d’accroître la résilience des infrastructures critiques et des entités critiques de l’UE. L’expansion et le déploiement des énergies renouvelables en Europe se sont fortement accélérés. En outre, le système énergétique est en cours de transition vers la décarbonation grâce à l’intégration toujours croissante des gaz renouvelables et bas carbone, […] améliore la sécurité de l’approvisionnement en gaz en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles. […] L’architecture de la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’avenir devra être adaptée afin d’intégrer les gaz renouvelables et bas carbone, y compris le biométhane et l’hydrogène ainsi que la poursuite de l’électrification et de l’intégration sectorielle du système énergétique.» (2)

Dans un contexte géopolitique qui voit remise en question la protection militaire qu’offraient les Etats-Unis à l’Europe, et qui voit l’émergence d’un antagonisme de valeurs nouveau, la question de la sécurité des sources d’approvisionnement énergétique et donc de la souveraineté des Etats membres européens est naturellement posée. Il ne peut être question de passer d’une dépendance énergétique à la Russie, à une dépendance à la Chine ou aux Etats-Unis. Un réveil européen s’impose.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 avait marqué un premier avertissement. L’utilisation du gaz comme levier de pression politique avait révélé la vulnérabilité de l’Union Européenne, alors dépendante « d’un fournisseur unique et peu fiable pour près de la moitié de ses importations gazières » (3). En réponse, l’Union Européenne a adopté le plan REPowerEU, une stratégie de réduction de sa dépendance aux énergies fossiles russes en misant sur la sobriété énergétique, la diversification des sources d’approvisionnement et l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, parmi lesquelles les gaz verts.

En janvier et février 2025 la Commission européenne a annoncé successivement sa boussole stratégique puis le pacte pour une industrie propre mettant par deux fois en avant le rôle central alloué à l’économie circulaire, transverse par nature et nécessitant une mobilisation de l’ensemble des décideurs et acteurs de l’industrie européenne. Ces annonces sont la suite logique du Green Deal et de REPowerEU, répondant aux enjeux d’autonomie stratégique et de décarbonation. La Commission européenne prévoit notamment de revoir sa stratégie européenne pour l’économie circulaire et de produire en 2026 un nouvel acte pour l’économie circulaire. Les enjeux énergétiques doivent donc être pris en compte à la fois pour atteindre nos objectifs de décarbonation et pour renforcer notre autonomie stratégique.

Depuis le traité de Lisbonne, l’UE dispose d’une base juridique pour agir sur la sécurité énergétique, définie comme l’un des quatre objectifs de la politique énergétique de l’Union dans l’article 194 du TFUE, aux côtés du bon fonctionnement des marchés de l’énergie, de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables, ainsi que de l’interconnexion des réseaux.

Les États membres conservent la responsabilité de la gestion de leurs ressources énergétiques et du choix de leur mix énergétique, rendant la mise en place d’une véritable stratégie commune dépendante de leurs décisions politiques mais prévoyant d’emblée que la stratégie locale soit adaptable aux spécificités locales.

Alors qu’à travers l’Union la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie s’est fortement accrue, passant de 9,6% en 2004 à 23%en 2022, les exigences de transition et d’autonomie énergétiques conduisent à rehausser de nouveau les objectifs pour atteindre 42,5% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’UE d’ici 2030.

C’est dans ce contexte de transition volontariste vers une Europe bas carbone, traduit par l’objectif européen de neutralité carbone en 2050 adopté dès juin 2021, que la Commission européenne a accéléré le développement des alternatives aux énergies fossiles. Le plan REPowerEU a donné une place nouvelle au développement des gaz renouvelables en fixant l’objectif (non contraignant) de 35 milliards de m3 pour 2030, lui-même inclus en avril 2024 dans le règlement sur le marché du gaz naturel, du gaz renouvelable et de l’hydrogène (considérant 19 du règlement).

Cette énergie circulaire et renouvelable s’inscrit dans une dynamique positive depuis plusieurs années. Actuellement, les biogaz fournissent déjà 22 milliards de m³ de gaz renouvelable au marché européen, illustrant la montée en puissance de la filière (4). Fin de l’année 2023, 1510 sites de production de biométhane étaient déjà en service en Europe (4). D’ici 2030, 27 milliards d’euros d’investissements privés seront injectés dans le secteur du biométhane.

Toutefois, les gaz renouvelables ne sont pas une énergie renouvelable comme les autres : ils doivent être envisagés dans leur contexte de production, qu’il s’agisse de leur rôle dans la transition agroécologique des exploitations agricoles pour la méthanisation, de leur intégration dans l’économie des déchets, ou encore de leur contribution au développement de l’économie circulaire. Leur potentiel à long terme est considérable : à l’horizon 2040, la filière pourrait produire jusqu’à 101 milliards de m³ de biométhane dans l’Union européenne, couvrant ainsi plus de 80 % de la consommation de gaz de l’UE à cette période.

Cette note présente les conditions nécessaires pour accélérer le déploiement de cette source d’énergie, essentielle au développement de l’économie circulaire et de la souveraineté énergétique européenne, qui a la spécificité de s’ancrer dans un maillage local.

I/ Les gaz renouvelables, un potentiel permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la résilience du système énergétique

1.1/ Les nouveaux gaz reposent sur des procédés différents

La méthanisation constitue une filière de production de biométhane à partir de la dégradation naturelle de la matière organique par des micro-organismes (5). La majorité du potentiel de cette technique de production repose sur la mobilisation de résidus agricoles, la captation du méthane des effluents d’élevage et la valorisation d’une partie du couvert végétal inter-saisonnier nécessaire à la transition agroécologique des exploitations, d’ailleurs bien valorisé comme une bonne pratique dans la Politique agricole commune (PAC). La méthanisation permet la création d’un gaz renouvelable, indispensable à la transition qui solvabilise les projets de transition agroécologique des exploitations comme d’un coproduit, le digestat, qui se substitue à l’usage d’engrais chimiques l’un des premiers postes de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre des exploitations agricoles.

À cette technique de production principalement agricole s’ajoutent d’autres technologies de valorisation de déchets – gazéification hydrothermale pour la valorisation d’intrants organiques liquides (comme les liqueurs noires de papèterie, les boues de dragage, les boues urbaines non épandables) ; pyrogazéification pour celle des déchets carbonés solides, de bois (ou bois B (6)) ou sous forme de combustibles solides de récupération. Cette dernière technologie permet de réduire drastiquement -et parfois de supprimer totalement- les rejets de particules fines indissociablement liées à la valorisation sous forme de chaleur par incinération. Enfin, additionnelle et complémentaire aux filières de gazéification, la méthanation permet la valorisation du CO2 et l’optimisation de la quantité de gaz produite à partir de la biomasse par méthanisation, en permettant d’augmenter la production de biométhane de 70%.

1.2/ Un potentiel de plus de 900 TWh pour atteindre la neutralité carbone

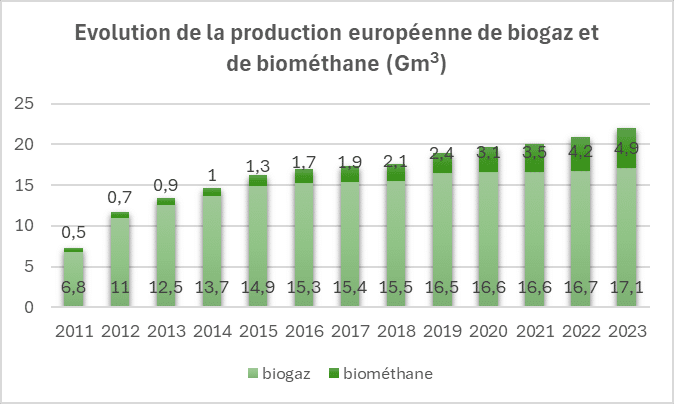

Actuellement, la production européenne de biométhane (7) – de l’ordre de 4.9 bcm, soit 47.87 TWh. De nombreuses études ont évalué le potentiel du biométhane en Europe à partir de la disponibilité des matières premières et des technologies capables de produire du gaz renouvelable et bas carbone grâce à la filière biométhane et aux autres nouvelles technologies de gazéification.

Figure 1 source rapport annuel European Biogas Association 2024

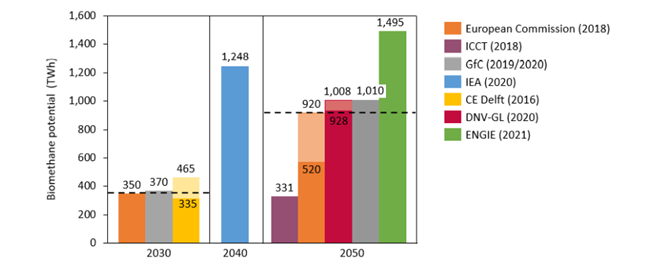

Alors que la capacité de production de biométhane dans l’UE en 2050 est estimée à 151 Gm3 (8), différentes études menées au niveau européen attestent de la disponibilité des gisements de biomasse et de la faisabilité de l’ambition européenne. La plupart des études conclut qu’une cible de production située entre 350 et 465 TWh à horizon 2030 est envisageable. En 2050, les projections de production des différentes études montrent que l’atteinte de la fourchette haute de la Commission européenne, évaluée à 920TWh, demeure une cible atteignable (9).

Si l’objectif de production de 35 milliards de mètres cubes de biométhane au sein de l’Union d’ici 2030 inscrit au sein de REPowerEU s’avère réaliste, un cadre réglementaire et législatif européen favorable pour mobiliser les différents gisements identifiés demeure indispensable à sa mise en œuvre.

En 2023, la Commission européenne a publié les potentiels de production de biométhane par pays, offrant ainsi aux États membres qui ne l’avaient pas encore fait, une base pour fixer leurs objectifs de production dans leurs Plans Nationaux Intégrés Énergie-Climat (PNIEC). Cependant, ces estimations sont établies à minima et ne reflètent pas toujours pleinement le potentiel réel des filières nationales. Dans ce contexte, une première mesure pourrait consister à fixer pour chaque État membre une cible contraignante de production de gaz renouvelables s’appuyant sur les PNIEC nationaux. L’Union européenne disposant d’une agriculture robuste et de capacités significatives de valorisation des déchets, une telle initiative inciterait chaque pays à mettre en place des programmes d’actions ambitieux, favorisant ainsi le développement du biométhane et des gaz renouvelables à l’échelle européenne. Les PNIEC auraient d’ailleurs eu cet effet pour certains états comme l’atteste ce tableau ci-dessous.

| Pays | Objectif avant PNIEC 2024 | Objectif mis à jour (projet et final) à la publication des PNIEC | Potentiel de production de biométhane en 2030 (Gm3) |

| Allemagne | n/a | Aucun objectif biométhane | 7,63 |

| France | 1,32-2,07 Gm3 (14-22 TWh/an) | 4,15 Gm3 | 6,33 |

| Italie | 4 Gm3 | 5,7 Gm3 | 5,7 |

| Espagne | 0,37 Gm3 (1% du gaz naturel) | Objectif biogaz uniquement | 4,12 |

| Pologne | 1,98 Gm3 (10% du gaz fossile) | Aucun objectif biométhane | 3,42 |

| Roumanie | n/a | 0,41 Gm3 | 2,04 |

| Pays-Bas | 2 Gm3 | 2 Gm3 | 1,23 |

| Suède | 0,94 Gm3 (10 TWh/an) | Aucun objectif biométhane | 1,27 |

| Danemark | 100 % de la demande en gaz | 0,4 Gm3 (mais objectif de 100 % gaz vert) | 0,82 |

| Finlande | 0,38 Gm3 (4 TWh/an) | Objectif biogaz uniquement | 0,78 |

| Autriche | 0,77 Gm3 (7,5 TWh) | Objectif biogaz uniquement | 0,58 |

Tableau 1 : Les objectifs de productions de biométhane par pays avant et après publication des PNIEC (source European Biogas Association 2024 report)

Figure 2

1.3/ Les biogaz : un levier stratégique pour la souveraineté énergétique et la transition écologique de l’UE

Le remplacement des énergies fossiles par les biogaz permet de réduire la dépendance de l’UE aux importations de gaz naturel, qui représentaient 290 Gm³ sur 330 Gm³ consommés en 2022 (10). Cet enjeu stratégique justifie des investissements accrus dans cette filière, renforçant l’autonomie énergétique Européenne.

En 2022, l’industrie des biogaz dans l’UE-27 générait déjà un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros, soit 3 % de celui des technologies d’énergie renouvelable. En plus de leur contribution à la décarbonation, les biogaz jouent un rôle clé dans la flexibilité du réseau électrique face à la baisse de la capacité de production pilotable (425 GW en 2012 contre 380 GW en 2022) et aux fluctuations des énergies solaire et éolienne.

II/ Le biométhane d’origine agricole, levier de la transition agroécologique

Filière la plus mature et la plus dynamique, la méthanisation notamment agricole participe de la transition agroécologique des exploitations. La bioéconomie circulaire représente certes un potentiel encore largement inexploité pour les agriculteurs et leurs coopératives. Mais la stratégie « Farm-to-fork » (« de la ferme à la fourchette ») du Green Deal a encouragé le développement du biométhane pour diffuser les bonnes pratiques agroécologiques (11) : l’utilisation d’un couvert végétal entre deux cultures, la récupération du méthane des effluents d’élevage comme l’épandage de digestat riche en azote en lieu et place des engrais d’origine fossile.

Première puissance agricole mondiale avec 157 millions d’hectares agricoles (38% du territoire européen), l’Union doit en effet faire face au risque de perte de compétitivité des économies européennes et conjuguer action climatique, production alimentaire et modèles agricoles durables des 10 millions d’exploitations exposées à la concurrence internationale.

Source d’énergie directement au sein des exploitations, la méthanisation agricole concourt alors à la transition agroécologique des exploitations en compensant le risque de perte de productivité donc de revenu agricole liée au passage à l’agriculture biologique, par l’ajout d’une nouvelle source de revenus qui crédibilise et accélère la transition.

Destinée à être un outil d’une agriculture plus durable, la méthanisation doit pouvoir poursuivre son développement en synergie et s’affranchir de tout risque potentiel de concurrence avec la production alimentaire.

2.1/ Renforcer la résilience économique des modèles agricoles par les alternatives durables

La méthanisation bénéficie d’un cadre réglementaire européen posé par la Directive énergie renouvelable (REDII) qui limite de plus en plus l’usage énergétique de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale via des critères de durabilité (12). Certains modèles nationaux entreprennent déjà d’encadrer le risque de changements d’affectation des sols en limitant le volume de cultures dédiées dans la valorisation énergétique autorisés pour la valorisation en biométhane. A titre d’exemple, la France a d’ailleurs fait le choix d’encadrer les cultures dédiées autorisées (15%) pour produire du biogaz tout en encourageant la pratique des cultures intermédiaires.

Le développement de la méthanisation bénéficierait d’un soutien au développement aux couverts végétaux intercalaires entre cultures, notamment au titre du second pilier de la politique agricole commune. Assurant un couvert végétal continu, la pratique écologique du couvert végétal entre deux cultures comporte de nombreuses externalités positives (13) : protection des sols à l’érosion, stockage de carbone dans les sols, développement d’un abri pour la biodiversité, réduction des nitrates dans les nappes phréatiques. Le financement de cette bonne pratique permettrait de la développer en synergie avec la méthanisation tout en s’assurant de sa bonne insertion dans les pratiques agroécologiques.

La valorisation des effluents d’élevage ou la récupération du méthane sur site s’avèrent indispensables à la transition agroécologique. Les investissements nécessaires à leur collecte ou à leur valorisation devraient pouvoir faire l’objet d’aides à l’investissement. Le biométhane peut en effet être injecté dans les réseaux de gaz existant étant parfaitement substituable au gaz naturel dans tous ses usages. En Allemagne, le plafonnement du coût total de raccordement et de renforcement exigé aux porteurs de projet a permis de faciliter le développement des projets en garantissant un exutoire fiable à coûts maîtrisés pour les porteurs de projets. Dotée d’un cadre régulatoire plus fin, la France fait un bilan positif (14) du « droit à l’injection » mis en place au niveau national depuis 2018 qui fait reposer sur les gestionnaires de réseaux, plutôt que sur les producteurs, les travaux de renforcements nécessaires à l’injection de biométhane. Placé sous l’autorité de la CRE, ce mécanisme -qui comprend l’établissement de zonages prescriptifs de raccordement, la publication d’une cartographie des zones éligibles aux renforcements, et le traitement mutualisé des ouvrages- porte aujourd’hui ses fruits au regard du nombre d’unités de production en injection qui pourra permettre à la France d’atteindre 20% de biométhane dans les réseaux dès 2030.

L’Allemagne a adopté des politiques incitatives pour promouvoir l’injection de biométhane. Le biométhane épuré pour atteindre la qualité du gaz naturel est injecté dans le réseau de gaz naturel, offrant une flexibilité temporelle, géographique et sectorielle (15) à son usage.

Alors que l’intensification du développement des énergies renouvelables est nécessaire, un cadre européen généralisant un mécanisme tel que le droit à l’injections se développe comme nous pouvons le voir dans l’article 41 du règlement sur le marché du gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène: « Les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas le droit de rejeter les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une installation de production de gaz renouvelable ».

Le paquet gaz constitue le support législatif approprié, il contient un dispositif qui peut encore être renforcé et envisager d’être étendu aux gaz renouvelables et bas carbone. L’Union peut s’inspirer des modèles existants qui, comme le cas français ou allemand attestent de leur capacité à diminuer les délais de mise en service des installations de production, tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité et en verdissant les usages.

2.2/ La valorisation des co-produits de la méthanisation, une alternative écologique et économique aux engrais chimiques qui doit trouver un cadre

Dès l’émergence de la filière, les premières unités de production de biométhane se sont structurées autour de projets de transition agroécologique. La méthanisation est en effet source de nombreuses externalités positives. En premier lieu le digestat – coproduit et pilier du processus – répond à un besoin réel des exploitations aussi bien de gestion des effluents que de solutions pour apporter des minéraux et notamment de l’azote aux sols.

Le digestat, résidu de la méthanisation, est de plus en plus reconnu comme un fertilisant organique précieux dans l’Union européenne. Le règlement (UE) 2019/1009, entré en vigueur en juillet 2022, intègre désormais les digestats dans la liste des matières premières autorisées pour la fabrication de fertilisants organiques commercialisés sous le label « Engrais UE ». Ce cadre réglementaire vise à promouvoir une utilisation accrue des nutriments recyclés, contribuant ainsi au développement de l’économie circulaire et à une gestion plus efficiente des ressources, tout en réduisant la dépendance de l’Union aux nutriments importés.

Parallèlement, la Commission européenne prépare un plan d’action sur les nutriments, destiné à concrétiser l’objectif du Green Deal de réduire de 50 % les pertes de nutriments d’ici 2030. Ce plan représente une opportunité de diminuer la consommation d’engrais chimiques et de renforcer l’intégration du secteur agricole dans une économie véritablement circulaire. En outre, le règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commission précise les conditions d’utilisation du digestat dans les fertilisants, notamment en ce qui concerne les procédés de méthanisation et les fractions solides ou liquides issues de la séparation mécanique du digestat.

La mise en œuvre, dans le cadre de la politique agricole commune, de contrats de transition agroécologique, gérés par les autorités régionales, pour accompagner les exploitations agricoles engagées dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale, permettrait également d’aller dans la bonne direction. La production de biométhane et l’utilisation du digestat permettent le développement d’une approche systémique de l’exploitation. A ce titre, un dispositif contractuel généralisé au niveau européen permettrait d’inscrire l’usage du digestat dans les pratiques agricoles tout en concrétisant l’exploitation des potentiels de gisement de biomasse, dans un cadre économique pérenne.

III/ Les nouvelles techniques de gazéification constituent également une solution de valorisation pour les déchets

Parallèlement au développement de la méthanisation agricole, les techniques de gazéification (16) offrent une possibilité de valorisation à des déchets aujourd’hui non ou peu traités.

La gazéification hydrothermale permet de traiter des déchets organiques liquides (liqueurs noires de papèterie, boues de dragage, boues non épandables). Une obligation de valorisation de ces intrants, un renforcement du cadre réglementaire sur la qualité des sols, voire dans certains cas l’interdiction de leur épandage sur les modèles suisse et néerlandais accéléreraient le déploiement de ces solutions d’ici la fin de la décennie.

La pyrogazéification permet de valoriser des combustibles solides de récupération et des déchets de bois, en réduisant drastiquement les rejets atmosphériques (contrairement à l’incinération) et en offrant la possibilité aux autorités locales de déporter les installations loin des centres-villes tant pour en réduire le coût du foncier que pour en faciliter l’acceptabilité locale, sans réduire la possibilité de valoriser sous forme d’énergie locale les déchets.

La méthanation permettrait, à partir d’excédents électriques renouvelables, d’optimiser le rendement de la biomasse en multipliant par 1,7 la quantité de gaz renouvelable obtenue par méthanisation. C’est pourquoi, afin d’optimiser une ressource rare, une obligation de disposer sur site ou à proximité d’une solution de méthanation pour tous les méthaniseurs à partir de 2035 permettrait d’optimiser la ressource.

IV/ Faire des gaz renouvelables un pivot vers les modèles circulaires, assurant la sécurité de nos systèmes énergétiques

Alors que l’essentiel de la production énergétique consommée dans l’Union européenne est toujours réalisé loin du continent, le retour d’unités de production conduit à poser de façon vigoureuse la question de leur bonne insertion dans les projets de territoire et de leur appropriation locale. Les gaz renouvelables forment l’un des premiers procédés matures d’économie circulaire. La méthanisation s’organise déjà autour d’une double boucle du carbone et de l’azote. Mais ses usages locaux permettent d’aller plus loin.

La constitution de projets de territoire associant une production et un usage de gaz renouvelable participe du levier qu’offre le gaz renouvelable pour accélérer la bascule vers une économie moins linéaire, en complétant la boucle de valorisation énergétique des déchets et résidus agricoles par un usage local pour ces ressources. Il s’agit là d’une condition indispensable à la faisabilité sociale de la bascule de l’économie européenne vers un nouveau modèle de développement, circulaire, plus inclusif et neutre en carbone.

Une telle orientation contraste avec le projet de la Commission européenne autour du développement de l’économie circulaire, qui intègre bien les questions de recyclage, indispensables à l’autonomie stratégique de l’Europe, mais en omettant la dimension de développement local et durable des boucles d’économie circulaire. Cette dimension est pourtant indispensable à la faisabilité politique du développement de projets de gaz renouvelables et sans doute d’autres énergies.

L’économie circulaire est certes bien évoqué dans le cadre du nouveau Pacte pour une industrie Propre (Clean Industrial Deal ou CID). Lors de la Conférence de presse du 26 février 2025, annonçant la mise en œuvre du CID, les vice-présidents Teresa Ribera et Stéphane Séjourné ainsi que le commissaire Wopke Hoekstra ont donné à l’économie circulaire une place aux côtés de l’énergie propre et abordable. Mais la dimension de boucle locale, de développement endogène des territoires, est à peine abordée au profit de la vision d’un marché unique du déchet. L’exemple des gaz verts illustre bien tout ce que l’on peut gagner à intégrer les deux approches, en offrant un débouché à des matières aujourd’hui non valorisées, sans renoncer à la construction d’un projet de développement local.

La valeur ajoutée des projets de production de gaz renouvelables s’avère en effet européenne à plus de 95% : les sous-traitants sont locaux, les industries fournissant les différents équipements sont implantées en Europe et ont crû rapidement ces dernières années pour accompagner le développement de ces filières dans les pays les plus dynamiques. L’établissement d’objectifs de développement clairs permettra à un tissu industriel innovant de se structurer, sans délocalisation, au cœur de l’Europe.

Le cadre réglementaire européen demeure alors encore largement à compléter, le choix de la linéarité étant encore prédominant. Il convient d’abord que les réglementations sectorielles, aveugles aux ressources locales, permettent l’usage du gaz renouvelable.

C’est également le cas pour la réglementation du bâtiment qui doit pouvoir rendre possible la consommation de gaz produit localement. Concrètement, cela suppose de permettre aux pouvoirs publics de réduire l’offre disponible pour certains clients à des offres vertes. La substitution progressive du gaz naturel par le biométhane pour le chauffage des bâtiments remplit parfaitement cette fonction. Tous les équipements existants étant compatibles, il suffit de pouvoir garantir contractuellement l’origine de l’énergie.

Parallèlement, la bascule vers des modèles circulaires et locaux doit être accompagnée, en favorisant la création de projets de territoire cohérents, organisant la neutralité carbone sur une base cohérente avec les ressources locales.

Le développement de communautés d’énergie renouvelable et citoyenne, de mécanismes d’autoconsommation étendue pourrait alors utilement participer à cette bonne insertion des gaz renouvelables au sein de l’économie circulaire. Prévus uniquement pour l’électricité avec un bénéfice très discutable, ces mécanismes pourraient utilement être étendus aux gaz renouvelables avec beaucoup plus d’intérêts sur l’acheminement, le stockage, l’engagement des citoyens. S’il faut alors veiller à ce que le développement des mailles locales ne conduise pas à démutualiser les réseaux, au détriment des habitants dont les mailles énergétiques sont moins rentables, leur adaptation aux gaz renouvelables s’avère indispensable.

Les règles de la commande publique pourraient également utilement être assouplies pour permettre aux autorités locales de commander de l’énergie produite à partir de ressources locales. Un rayon de 150 km, par exemple, suffirait à assurer le développement de plans d’approvisionnement locaux.

La révision en court de la directive européenne sur la commande publique de 2014 permet de réintroduire une préférence européenne. L’INEC défend l’introduction de la présomption de régularité pour les critères de localisation européenne des opérateurs et des produits. La contribution de l’INEC à la consultation lancée par la commission européenne reconnait notamment la nécessaire prise en compte des critères de circularité. La commande publique compte à ce jour pour 10% des émissions de carbone et 15% du PIB au sein de l’UE. Ainsi il apparait qu’ « en soutenant les circuits locaux et les modèles économiques circulaires, la préférence européenne redonnera à la commande publique son rôle de levier dans la transition de l’économie européenne. Elle est d’autant plus urgente dans les secteurs où les pressions sur les ressources, les dépendances européennes et le potentiel de circularité sont les plus importants ».

Cette réorganisation de la production autour de projets territoriaux nécessaires à la faisabilité sociale et de l’exportation des excédents locaux, notamment vers les stockages pour faire face aux besoins saisonniers de puissance et d’énergie, suppose alors une planification par les autorités locales des réseaux d’énergie en prévoyant l’adaptation des réseaux de gaz à la collecte de gaz renouvelables sur tout le territoire. Les réseaux de gaz devront tirer les conséquences de l’émergence de points d’injection nombreux et de modèles plus décentralisés. Il serait ainsi contreproductif de se passer de la capacité de stocker du gaz pour couvrir les besoins, notamment saisonniers et assurer un rôle assurantiel. Cela signifierait donc la nécessité de se limiter à des réseaux locaux. Une adaptation complète des réseaux de gaz à cette nouvelle donne devrait ce faisant être également être prévue.

Alors que la plupart des enveloppes budgétaires européennes sont destinées à assurer l’unification du marché intérieur de l’énergie par des infrastructures transnationales, le financement parallèle de l’adaptation des réseaux d’énergie à une production et utilisation locales permettrait d’accélérer le verdissement des réseaux d’énergie et de réduire le coût du développement des infrastructures énergétiques, électriques notamment.

De même, afin de favoriser la prospective par les autorités locales des réseaux d’énergie et leur bonne adéquation aux ressources locales, une analyse des complémentarités des réseaux, du cycle de vie de leurs usages, de leur approvisionnement et de leur empreinte environnementale (pertes en eau par exemple) permettrait de clarifier la prospective locale et d’organiser la complémentarité entre les solutions.

(1) Commission européenne, Communication de la Commission – « Plan REPowerEU », COM(2022) 230 final, 18 mai 2022, Bruxelles.

(2) Rapport de la Commission européenne au conseil et au parlement sur l’application du règlement (UE) 2017/1938 (visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel), octobre 2023.

(3) Parlement européen, Briefing du Parlement européen « Security of Energy Supply”, European Union, 2024

(4) Rapport Statistique EBA 2024

(5) Définition : Le biométhane est un gaz 100% renouvelable produit à partir de matières organiques diverses. Le processus mis en jeu est la méthanisation : c’est un processus biologique anaérobique (i.e. en l’absence d’oxygène) permettant à des bactéries de transformer la matière organique en biogaz et en digestat. Après épuration, le biogaz deviendra alors du biométhane injectable dans les réseaux, et le digestat pourra être valoriser comme un engrais naturel. GRDF | Cegibat (2022), Le biométhane : définitions, principe et chiffres clés. Cegibat.fr

(6) Les bois de classe « B » correspondent à des déchets de bois faiblement traités. Ces déchets correspondent aux bois d’ameublement (planchet, contreplaqué, …) et aux bois de démolition.

(7) Statistical Report 2024, European Biogas association

(8) Gas for climate, Guidehouse. (Juin 2024), Action to accelerate the scale-up of renewable and low carbon gases

(9) Si toutes les études ne reposent pas sur une prise en compte identique des volumes par typologies de gisement, toutes exclues néanmoins la mobilisation de cultures énergétique dédiées, Ibid.

(10) Observatoire du marché de l’énergie, DG Énergie. (2024). Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz avec un aperçu annuel pour 2023. (Volume 16, numéro 4, couvrant le quatrième trimestre 2023).

(11) Commission européenne, Communication de la Commission – Stratégie « De la ferme à la table », COM(2020) 381 final, 20 mai 2020, Bruxelles.

(12) Article 26, Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)

(13) Justes, E. Richard, G (2017). Contexte, concepts et définition des cultures intermédiaires multi-services. Innovations Agronomiques (n°62), pages 6 et suite.

(14) (Mars 2020), The future of european legislation, European Green Deal, Contribution of the Commission de régulation de l’énergie. CRE | Position paper n°6 « green gaz ».

(15) OFATE, Flexibilisation des unités de méthanisation en Allemagne, Tour d ’horizon des approches techniques, du cadre réglementaire et de l ’importance pour le système énergétique, mars 2016.

(16) Pour plus d’éléments concernant les nouvelles technologies, voir pages 23 à 28 du panorama des gaz renouvelables (2021). Syndicat des énergies renouvelables (SER).